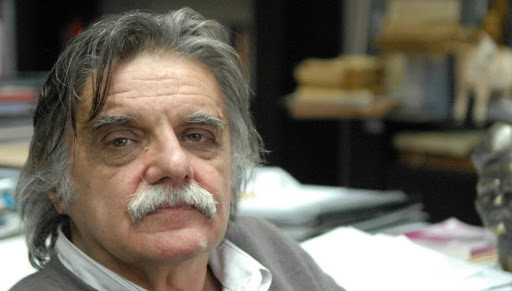

Horacio González, lanzador de flechas

OpinionEl investigador de la UNGS, Leonardo Eiff, rinde homenaje a la obra del ensayista recientemente fallecido. La militancia, el pensamiento peronista abierto, su legado.

Por Leonardo Eiff (*)

(Publicado en el portal Noticias UNGS)

No estoy seguro de poder enhebrar siquiera unas pocas líneas convincentes, y sobre todo justas, que validen este breve obituario. Murió Horacio (hay que escribirlo así, sin el aditamento señorial del apellido, pues así lo llamaban quienes lo conocían y querían y quienes no), y muy probablemente comiencen a emergen grandes textos sobre su obra y su vida. Nada igualará, por supuesto, Yo ya no, de María Pia López. No sé muy bien qué escribir. Como un bálsamo, me refugio en la anécdota. Una vez, creyendo desafiar los buenos modales académicos de una profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, yo, estudiante avanzado y ya inmodesto proverbial, argumenté, apoyado en Horacio –es decir, con una cita, que, sin saberlo, dislocaba la idea de cita– a favor de la prescindencia de las referencias bibliográficas como obligada coda en los trabajos finales de la materia. La profesora me contestó, sin medias tintas: “es que Horacio se cree Foucault”.

Pues, ahora lo sé, no quiero escribir sobre el compromiso intelectual, la larga militancia peronista, el ensayo como forma de pensamiento, la escritura serpenteante, su pensar inhabitual; quiero ubicar, contra los profesionales de la cita vicaria, a Horacio con Foucault. O junto a cualquier otro maître à penser. Aunque sabemos que la materia prima del pensar horaciano es la leyenda nacional, en sus incontables libros encontramos la única (siendo moderados: solo cotejable, en este punto, con Borges, Martínez Estrada o Viñas) “teoría de la cultura nacional” capaz de hilvanar todas sus tensiones y puntos de bifurcación: Facundo y Martín Fierro, Borges y Perón. Para no abundar. Hoy quiero afirmar el desborde respecto a los pliegues de la cultura nacional. Siempre me fascinó el Horacio “afrancesado”, algo secreto, disimulado. La cita del diálogo sobre estrategia militar escondida en los entretelones de À la recherche du temps perdu, el nogal como herencia sin testamento en los poemas resistente de Char, la rareté sartreana, “eléctrica palabra”, los caduveos lévi-straussianos, el quiasmo merleau-pontyano. Ese Horacio, que lanza una flecha desde los Apuntes de historia militar redactados por el coronel Perón hasta el canto homérico que describe las naves aqueas prontas a zarpar hacia Troya.

Por eso, es un error, no solo una simplificación, considerar a Horacio peronista. El menos peronista de los peronistas o el más antiperonista de los peronistas. Eso explica su persistente cookismo (sin duda condensado en “La revolución en tina limón”, ensayo sobre el epistolario Perón-Cooke, acaso su más notable ensayo político), su rebeldía –mejor: su iconoclastia– ante la simbología y el ritualismo peronista, y aseveraciones tales como la de estimar el ¿Qué es esto? como el mejor libro sobre el peronismo (bautizar con el nombre de Martínez Estrada a una sala de la Biblioteca Nacional, en medio de cierto fragor revisionista, nacional y popular, fue gesto audaz y también una pista para atisbar la intelección horaciana de la trabazón cultural en el país de los argentinos).

Horacio pertenecía a la estructura sociocultural que Ludmer catalogó como “cultura segunda”. Familias migrantes, lecturas en traducciones, bibliotecas barriales, colecciones (no enciclopedias), escuela pública, clases trabajadoras o medias, progresismo. La cultura que eclosionó en los 70. Fue envés del enciclopedismo y cosmopolitismo, la cultura primera, cuya culminación fue Borges. Hay que pensar a Horacio, y seguramente él no se privaría de expresar su disconformidad, en la intersección y disyunción de esas “dos culturas”, que forjaron los más perdurables mitos de la nación. De hecho, yerran quienes inscriben su pensar y sus afectos en el mero combate por las ideas formativas de la nacionalidad. Es preciso situarlo, en cambio, como supo hacerse con Borges, en estricta contemporaneidad con las altas esferas del pensamiento, que por una demasiado cómoda incomodidad llamamos europeo. Alejandro Kaufman, creo recordar, sugirió que allí radicaba la disidencia crucial de Horacio: demasiado nacional para el universalismo del pensamiento y demasiado cosmopolita para las pasiones nacionales. Escribía sobre Freud escribiendo sobre Ingenieros y la contextualización del autor de La simulación en la lucha por la vida se estiraba hasta la Viena del 900. Provinciano y porteño, como Sarmiento.

Por eso, es un error, no solo una simplificación, considerar a Horacio peronista. El menos peronista de los peronistas o el más antiperonista de los peronistas. Eso explica su persistente cookismo (sin duda condensado en “La revolución en tina limón”, ensayo sobre el epistolario Perón-Cooke, acaso su más notable ensayo político), su rebeldía –mejor: su iconoclastia– ante la simbología y el ritualismo peronista, y aseveraciones tales como la de estimar el ¿Qué es esto? como el mejor libro sobre el peronismo (bautizar con el nombre de Martínez Estrada a una sala de la Biblioteca Nacional, en medio de cierto fragor revisionista, nacional y popular, fue gesto audaz y también una pista para atisbar la intelección horaciana de la trabazón cultural en el país de los argentinos). La relación intrincada con el peronismo es una puerta de entrada para las siempre inhabituales reflexiones de Horacio. Su escritura no es difícil, ni barroca (en el sentido peyorativo de la adjetivación y no en relación con el arte y la poética barroca- neobarroca que Horacio cultivaba), cuando logramos situarnos, antes de procurar comprender, en la dificultad de un problema. En una zona alejada del confort, incluso inhóspita, donde el mundo se nos abre como un sublime que cautiva y atemoriza. Pues allí, Horacio, la vitalidad de su pensamiento, es luminoso (un claro en el bosque, diría el filósofo o el poeta), plenamente comprensible.

Murió Horacio, y seguramente las palabras no morigeren el dolor, ni puedan terciar entre la pena y la nada. El mundo, nuestro país, nuestras vidas, serán más pobres, bien dijo Eduardo Rinesi. ¿Qué nos queda? No solo sus libros y su palabra encantada; nos queda un legado y un influjo; es decir: una responsabilidad y un destino.

(*) Licenciado en Ciencia Política y Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigador Adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Investigador-docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde dicta clases en dos asignaturas, “Instituciones políticas y política comparada” y “Análisis político”. Desde marzo de 2015 coordina el área de Política del Instituto del Desarrollo Humano de esta universidad.